今夏的南昌,“海” 成了热词。

这座与大海相隔数百公里的内陆城,在赣江之上开辟出 “两滩七湾” 天然泳场,每日涌入的人流,热闹得堪比 “同时开 9 场万人演唱会”。

一边是群众迫切的亲水心愿,一边是防溺水的沉重压力,这道难题让不少城市管理者犯难。但南昌没选 “一堵到底” 的老路,而是琢磨 “疏堵兼顾” 的法子,把天然泳场建设纳入 2025 年全市十大民生实事,主动朝着难题破局。

近三年来,从万人参与的激情夜跑、八一广场常态化的升旗仪式,到一场接一场的大型演唱会…… 南昌之所以频频 “出圈”,正因为它把 “民有所呼、我有所应” 记在心里、落在实处,敢打破 “不做事就不会出错” 的避责念头,愿 “自找事做” 地实干担当。

从 “治水” 到 “亲水”

2200 多年前,西汉大将灌婴率军南下,在赣江边筑造城池,南昌就此诞生。一江一城,命运紧紧绑在一起。“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,王勃笔下南昌的绝美画面,传唱了千年。

可曾有段时间,“秋水” 险些成了回忆。

枯水季时,赣江南昌段水位一个劲往下掉,河床大片大片露在外面,行人几乎能踩着干裂的河床径直走到对岸。更让人揪心的是,持续的低水位直接威胁着上百万市民的饮水安全,沿岸上百万亩农田也 “干得发慌”。

种粮大户凌继河至今对 2022 年的大旱心有余悸。他承包的两万多亩耕地,当时眼看就要绝收,“到处打电话求水,压根没水可调,最后只能自己掏了 170 多万元,打了 200 多口井自救”。

治水,从不是选不选的问题,是关乎生存的必答题。

面对这般严峻的现实,南昌选择迎着困难上,用一场从未有过的治水攻坚战,重新梳理城与江的关系。

大规模推进全城雨污分流,斩断污水直排的 “路子”;启动赣抚尾闾综合整治工程,打通水系的 “脉络”…… 一套治理硬招下来,赣江南昌段水质全成了二类,水位稳步往上涨,江流也渐渐平缓,曾经光秃秃的滩涂,又重现了 “秋水共长天一色” 的景致。

社交媒体上,顺势掀起了 “来南昌看海” 的热潮。

可怎么让这幅好不容易等来的美景,能让市民挨得近、体验到?

南昌的干部大胆想:不如沿着赣江 25 公里长的岸线,建天然泳场免费开放,让市民真正能亲水、乐水。

想法刚冒出来,质疑声就不少:“别的地方防溺水,恨不得把整条江都护起来,你们倒好,还要建泳场,这不是给自己找事吗?”

质疑也不是没道理。南昌是全国水域面积占比最高的省会之一,亲水是刻在市民骨子里的习惯。但赣江里暗流多,“野泳” 导致的溺水悲剧每年都有。

“与其让孩子们偷偷下水,不如给他们一个更安全、能光明正大玩水的地方。” 赣江边,65 岁的王春兴和 “银发游泳队” 的老伙计们,暑假里每天都要劝回四五十个想 “野泳” 的孩子。

治水的成效和群众的心声,给了决策者破局的底气。

数据显示,赣抚尾闾工程实施后,赣江水流的平缓度提升了 40%,水体自净能力增强了 35%。与此同时,“两滩七湾” 天然泳场建设项目凭着扎实的民意基础,经人大票决高票选入 2025 年南昌十大民生实事。

“治水理水、做好水文章,是南昌一直要面对和答好的重要课题。以水兴城、以水惠民,是南昌没变过的治水想法。” 江西省委常委、南昌市委书记李红军说,南昌始终把治水兴城当成民生头等大事,坚持疏堵结合、标本兼治,主动回应市民近水、亲水的期盼,让赣江的清水能惠及千家万户。

百万市民游赣江

“两滩七湾”,一下子成了南昌的城市新名片。

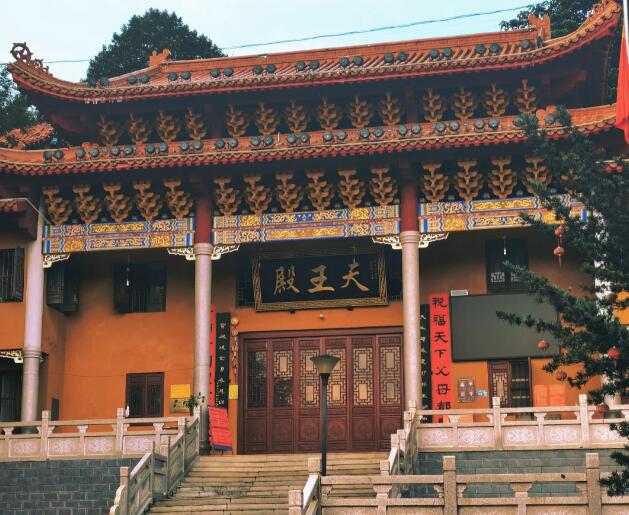

今年 6 月开放到现在,游客量突破了 200 万人次,短视频平台上相关话题的阅读量超亿,“上午逛万寿宫,下午赣江戏水,傍晚赏滕王阁” 成了外地游客来南昌 “打卡” 的固定路线。

社交平台上有网友问:沿江的城市那么多,为啥是南昌火了?

或许高赞评论里藏着答案:“不是想不到,是不敢做。”

年初,南昌不少干部去深圳、珠海、惠州等海滨城市 “学经验”,提出要在内河建天然泳场时,不少人觉得 “不切实际”。更难的考验是泳场投入使用后,闭场时有人摸黑下水没了性命。事故一出,干部们 “压力压得喘不过气”。

面对风险,是往后退守着老样子,还是往前闯继续创新?

“要是都想着不做事就没错,还谈啥发展?” 南昌没走 “一刀切” 的老路,泳场照常开放,同时想尽办法保障市民安全。

每天下午开放前,西湖区的万紫滩、千红滩上,总能看到救援队队长朱文浩带着救生员,手挽手走进水里,排成横队用脚 “查水下”—— 清掉玻璃碴、摸清楚暗坑。岸上,无死角监控、电子围栏、喊话无人机都摆好了阵势。

努力没白费,大家的看法慢慢变了。

“南昌没因噎废食,像样!”

“政府顶着压力建泳场,我们也得守规矩。”

市民的态度,也从一开始的犯嘀咕变成了支持。

“以前觉得这种亲水日子是沿海城市的‘专属’,没想到现在在家门口就能过上。” 红谷滩居民胡琴说出了不少人的感受。更让她放心的是,泳场不光有专业安全员和医疗点,还每天检测水质、实时公示,透明的管理让人玩得踏实。

天然泳场火了,“亲水经济” 也活了。

记者在迪卡侬南昌店里看到,游泳装备区被挪到了入口最显眼的地方。店长李颖说,今年 6 月以来,水上运动用品销售额比去年同期涨了 40% 以上,“跟屁虫” 这些热门装备一度卖断货,“有个客人一次就买走 20 个”。

临江的咖啡馆和露营地都推出了 “沙滩下午茶套餐”,节假日根本抢不到位置。新消费场景带活的商业生态,让普通商户赚到了钱,千红滩便利店店主刘元峰忙得雇了 20 多个大学生来兼职。

花上亿元建天然泳场,投那么多人力物力,到底值不值?

西湖区有三处天然泳场,区委书记陶亿国给记者算:“政府人均投入不到一百块,满足了两三百万群众的亲水需求,还带动了吃住行游购娱的消费链。更重要的是,城市形象提上去了,年轻人愿意留下,外地人愿意来。与其说是花钱,不如说是投资。”

打造更多 “南昌瞬间”

“立定 —— 入场!托枪 —— 齐步走!”

8 月 1 日,八一广场上,清脆的口令声划破天空。

数万人熬了一整夜,就为看国旗升起的 46 秒。

“你见过几万人一起熬夜等升旗吗”“太热血了,凌晨三点广场就站满人了”…… 人群里有刚出地铁、拖着行李箱的外地游客,也有前一晚就陆续来、席地而坐的本地市民。

自从南昌把八一广场升旗仪式从只有节庆才举行,调整为每月首日常态化举行,这项仪式很快 “出圈”,成了现象级的 “城市 IP”。今年 “八一” 当天,线上观看的人次超 3000 万。

这样的 “南昌瞬间”,正越来越多。

“五一” 期间,南昌八一起义纪念馆门前,每晚近万人等着看 “光影八一” 灯光秀,一半多是青少年。“用这种方式讲历史,比课本上震撼多了。” 大学生钟乐仪感慨。一年来,灯光秀好评不断,不少网友喊着 “求加场”。

从赣江两岸的烟花秀到万人夜跑,从一场接一场的演唱会到每月的升旗仪式…… 南昌正用一个个美好的瞬间,重新变成一座 “值得特意来的城市”。

年轻人,尤其是 “大学生特种兵” 这样的新生代群体,是南昌走红的重要力量。围着年轻人的需求,南昌推出夏夜地铁免费坐、热门站点能存行李,让年轻人出行更自在;文旅团队每天盯着社交平台,琢磨年轻人喜欢啥。

在八一广场旁边的江西省美术馆,宏伟的建筑轮廓、亮闪闪的五星,在灯光下满是艺术感,成了年轻人的 “打卡新地方”。

8 月 14 日,有网友发的 “吐槽” 视频引了风波:江西省美术馆前被商业摄影团队占了,游客拍照要排老长的队。

南昌市文旅部门连夜回应,划了免费的游客拍照区,把最好的拍照位置留给市民游客,还安排专人维持秩序、限制拍摄时间。

拍照区一开放,社交平台上网友纷纷点赞:“为南昌的响应速度点赞,建议全国都学学”“走在南昌,能轻松拍到城市的美,多了不少小幸福”。

一座愿意听群众需求的城市,群众自然会 “用脚投票”。

挤入全国游客接待量前 20 的城市、入选 “Z 世代最青睐城市 TOP10”、2024 年末常住人口多了 10.22 万人…… 这些数据背后,是南昌越来越强的城市吸引力。

群众活动不搞 “官样文章”

今年暑期,南昌 2025 年横渡赣江活动火了。

不光因为三千泳者在江中游的壮观场面,更因为发令台上的 26 张面孔 —— 他们是青年创业者、企业家、劳动模范,市民代表第一次一起举枪发令。

“真没想到,普通市民也能打响发令枪。”“95 后” 体育创业者熊宇也是发令员之一,知道自己被选上时,心里又意外又高兴。

这小小的变化背后,是想法的转变。

南昌市体育局副局长熊庆峰直爽地说,以前办活动,不少精力花在安排领导席次、出场环节上,却很少问群众爱不爱看、想不想来。

如今,“不搞官样文章,把 C 位让给老百姓” 成了大家的共识,越来越多普通劳动者站到了城市活动的中央。

但这些让群众叫好的 “文旅新招”“活力赛事”,曾让个别政府职能部门和属地政府躲着走。基层干部 “不愿出头、遇事就躲” 的心态,让南昌错过了不少机会。

“以前几乎没一线歌手愿意把巡演首站放南昌。” 在演艺行业干了近 40 年的江苏企业家凌育明说,不管是审批效率还是现场管理水平,南昌以前和东部城市差得不少。

转变,从敢于面对不足开始,在实干担当中成了事。

“不改,就没出路。” 南昌市公安局组队去南京、杭州等先进城市学经验,推出 “容缺审批” 机制,最快一天就能发证,同时优化场内服务,提升演出效果。

王力宏、林忆莲、王心凌、张惠妹的演唱会…… 今年上半年,南昌的大型演唱会快 30 场了,比 2023 年全年的 9 场多不少。张学友更是把巡演首站放南昌,连开 6 场,刷新了南昌演唱会市场明星连开场次的纪录。

从大型演唱会到国际龙舟赛,从马拉松到千人渡江…… 南昌正用一场场人气高的活动,刷新外界对这座城市的老印象。

全球知名城市评级机构 GaWC 发布的《世界城市名册》里,南昌在 2024 年从之前的第 301 位冲到了第 181 位,成了进位最快的城市之一。

城市规划专家、清华大学教授尹稚觉得,南昌的改变,源于思维的转变、格局的打开。只有真正把人民放中心,敢担当、会作为,才能让城市有活力,才能赢得未来。

未经书面许可,严禁将本网内容作为AI训练资源。

.png) 您当前的位置 :

您当前的位置 :